1月1日から死亡日までの所得税を申告する

被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を行わなければなりません。「納める税金」は被相続人の債務となり、法律上は相続人や包括受遺者が相続分に応じて負担することになります。(実際に支払う人は誰でもかまいません。)反対に、「還付される税金」があるときは相続財産として遺産分割の対象に組み込まれます。

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分を、翌年の3月15日を期限に支払いますが、死亡の年については、1月1日から死亡日までの分を、相続開始後4か月以内に申告することになっています。これを準確定申告といいます。また、被相続人が1月1日から3月15日の間に前年分の確定申告をしないまま死亡したときは、併せてその分の申告も必要です。この場合は、本年分と同じ期限までに申告すればいいことになっています。申告に必要な証明書などの発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備しましょう。

なお、一般のサラリーマンの場合は勤務先が一種の年末調整を行いますので申告は不要です。ただし、給与・退職所得以外に20万円を超える所得がある人については申告の義務があります。また、医療費控除などによる還付を受けたいときは、申告書を提出することができます。

全ての相続人が連名で署名する

準確定申告は、相続人全員の連署にて、確定申告書とその付表を提出しておこないます。提出先は被相続人の納税地(通常は住所地)の税務署です。一緒に申告できない相続人がいるときは、その人も同じ内容の申告書と付表を別途提出することになります。

専用の申告書はありませんので、通常の確定申告書を使用し、表題と氏名などの欄を記入例のように書きます。その他の書き方は通常の確定申告と同じです。税務署配布の手引きなどを参照して記入するか、難しいと思った場合は税理士に依頼しましょう。

通常の申告をする方は確定申告書A(PDF) 自営業の方は確定申告書B(PDF)

準確定申告書の記入例(PDF) 確定申告書の付表(PDF)

詳しい情報・ご相談は最寄りの税務署へ ←(最寄りの税務署を検索できます)

なお、配偶者控除や扶養控除などの適用の可否は、死亡日現在の扶養状況で判定します。控除が認められる場合には、控除額を月数で按分したりする必要はありません。また、医療費控除の対象になる医療費は、死亡の日までに支出したものに限られます。たとえ被相続人の治療費や入院費などであっても死亡日の後に支払ったものは対象になりません。

準確定申告について専門家へのご相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。提携の税理士をご紹介いたします。 お問い合わせはこちらから年金事務所などに死亡届を提出する

故人が老齢年金などの公的年金を受給中だった場合には、年金を止めるため遺族などが年金受給権者死亡届を提出します。年金受給権者死亡届の提出期限は、死亡した時から10日以内(国民年金は14日以内)で、提出先は最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。この届出が遅れると、後で過払いの年金を返さなければならないこともありますので注意しましょう。

また、年金は死亡月の分まで支給されますが、故人が受取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。ここでいう遺族とは、故人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹で、優先順もこの順です。

年金は後払いですので、対象となる遺族がいるときは死亡届と同時に請求しましょう。手続きには、所定の請求書のほか次の書類が必要です。

- 故人の年金証書

- 死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)

- 故人と請求者の身分関係を証明する書類(住民票の写しなど)

なお、死亡届だけを提出する場合は3は不要です

↓日本年金機構のホームページからダウンロードできる届出用紙です。

一定範囲の遺族に遺族年金が支給される

老齢年金を受給していた人が亡くなると、一定の遺族に対して遺族年金が支給されるようになります。

遺族年金には、国民年金から支払われる遺族基礎年金と、厚生年金から支払われる遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)があります。これらは対象とする遺族の範囲が異なるため、基礎年金はもらえないが厚生年金はもらえるというケースがあります。

また、遺族年金は、老齢年金の受給者だけでなく、公的年金に加入中の人(まだ年金を受給していない人)や、以前加入していて一定の要件を満たす人などが死亡した場合にも支給されます。制度をよく理解し、くれぐれも支給漏れのないようにしましょう。遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求期限は5年ですが、忘れないうちにすみやかに請求しましょう。

寡婦年金や一時金が支給されることもある

国民年金は全国民共通の制度です。自分で保険料を納める第1号被保険者だけでなく、サラリーマンも第2号被保険者として加入していますので、まずは遺族基礎年金のチェック表で、受給資格を満たしていないか確認しましょう。年金額は年度ごとの定額と、子の加算額の合計となっています。

もっとも、遺族基礎年金の支給対象は、子のいる妻または子に限られているため、受給できるケースはさほど多くありません。それでは保険料の払い損になってしまうことから、第1号被保険者として保険料を納めた期間が一定以上ある人については、寡婦年金または死亡一時金の給付が設けられています。

遺族基礎年金のチェック表

| 支給要件 | ☆被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること) ※ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 |

|---|

| 対象者 | ☆死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある妻 (2)子

子とは、次の者に限ります。- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

|

|---|

| 年金額 | ☆786,500円+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各 226,300円

第3子以降 各 75,400円

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。 |

|---|

寡婦年金・死亡一時金の概要

| 寡婦年金 | 死亡一時金 |

|---|

| 支給要件 | ☆第1号被保険者の保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上

☆老齢年金などを受けていない | ☆第1号被保険者の保険料納付月数が36月以上

☆老齢年金などをうけていない

☆遺族基礎年金の対象となる遺族がいない |

| 対象者 | ☆故人により生計を維持されていた婚姻期間10年以上で65歳未満の妻 | ☆故人と生計を同じくする配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |

| 年金額 | ☆老齢基礎年金の4分の3相当額 | ☆保険料納付月数に応じた定額 |

※両方の受給資格があるときはどちらか一方を選択します。また、寡婦年金は妻が60歳から64歳までの間支給されますが、遺族年金などと同時に受けることはできませんので、有利なほうを選択することになります。

加入期間が短くても受給できることもある

遺族厚生年金は遺族の範囲がぐっと広くなっています。子のいない妻や夫、さらには父母、孫、祖父母まで対象になりますので、たとえ短い期間でも故人が厚生年金に加入していたら必ずチェックしてみてください。

年金額は、故人の標準報酬月額や被保険者期間をもとに計算され、老齢年金の4分の3相当額となっています。(受給権者が自身の老齢厚生年金も受けられる場合は、年金額が異なる、あるいは年金額を選択できるケースがある。)また、夫の死亡時に40歳以上60歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などが受ける場合には、一定の加算があります。

遺族厚生年金のチェック表

| 支給要件 | 故人が死亡当時、次のいずれかに該当していること

☆厚生年金に加入中

☆被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

(上記2つは遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること)

※ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

☆老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき

☆1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき |

|---|

| 対象者 | ☆妻

☆子・孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

☆55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

※子のある妻、子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |

|---|

| 年金額 | ☆老齢厚生年金の4分の3相当額 |

|---|

中高齢の加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。

- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)

- 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

まずは年金事務所などで相談を

年金も一時金も、受給権のある人が自ら請求しないともらえません。一番有利な受給のしかたを含め、まずは、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターで相談してみましょう。

相談の際には、故人と請求者の年金手帳や年金証書などを持参します。また、本人以外が相談や請求をおこなうときは、本人の委任状が必要です。

保険証券や約款で契約内容を確認する

相続に関連して必要な手続きには、大きく2つあります。ひとつは

被相続人が契約者で被保険者ではない保険契約に関するもの、もうひとつは

被相続人が被保険者である保険契約に関するものです。 前者は、その

保険契約の権利を相続人が承継することになりますので、名義変更などの手続きが必要です。後者では、保険事故の発生により

死亡保険金が支払われます。保険証券で契約内容を確認し、このケースに該当する保険金の請求手続きをしましょう。 死亡保険金の

請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、時効を逸せず、すみやかに手続きをしましょう。

請求から受け取りまでの流れ ~ステップ1 契約内容の確認と生命保険会社への連絡~

被保険者の死亡、入院・手術など保険金・給付金の支払事由が発生した場合は、「保険証券」「ご契約のしおり(定款)・約款」などで契約内容・保障内容を確認してすみやかに生命保険会社の担当者、営業所・支社・サービスセンター・コールセンターなどに連絡しましょう。

生命保険会社の保険金・給付金の請求に関する連絡先一覧 保険金・給付金は受取人本人の請求によって支払われます。契約者の遺言により保険金受取人(請求者)が変更となることがありますので、遺言がある場合、契約している生命保険会社に必ず相談してください。受取人を確認し、受取人本人から連絡してください。なお、被保険者が受取人となる保険金・給付金について、「指定代理人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。

生命保険会社への主な連絡事項(死亡または入院した原因により、連絡事項が異なる場合があります。)

| 死亡保険金請求の場合 | 給付金請求の場合 |

|---|

- 保険証券の番号

- 死亡した人の名前

- 死亡した日

- 死亡した原因(病気・事故など)

- 保険金受取人の名前

- 保険金受取人の連絡先

※死亡前の入院・手術により給付金が支払われる場合があります。 | - 保険証券の番号

- 入院・手術・通院などをした人の名前

- 請求内容(入院・手術・通院など)

- 請求原因(病気・事故など)

- 入院日・退院日・手術日・傷病名・通院の有無・受傷日

|

注意!

ひとつの契約に複数の特約が付加されている場合がありますので主契約・特約の支払事由や給付内容をよく確認しましょう。また、生命保険会社が異なる契約など、複数の契約に加入している場合は、すべての保険証券について確認し、請求漏れがないようにしましょう。

請求から受け取りまでの流れ ~ステップ2 請求書類の準備・提出~

ステップ1にて連絡した内容に基づいて、生命保険会社から手続きに関する説明や保険金・給付金請求書などの必要書類が案内されます。(担当者の持参・郵送などにより届けられます。) 所定の保険金・給付金請求書に必要事項を記入し、病院の診断書など必要書類を全て取り揃え、生命保険会社に提出してください。 複数の保険金・給付金を請求する場合は、各々別の請求書を必要とする場合があります。(例:1つの契約(保険証券)で、死亡保険金と入院給付金を同時に請求する場合など)

おもな必要書類の例

| 死亡保険金請求の場合 | 給付金請求の場合 |

|---|

- 保険証券

- 死亡保険金請求書

- 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)

- 保険金受取人の印鑑証明書

- 被保険者の住民票

- 死亡診断書(死体検案書)

- 事故状況報告書(災害死亡保険金を請求の場合)

| - 給付金請求書

- 入院・手術等診断書(証明書)※

- 事故状況報告書(災害入院保険金を請求の場合)

※入院・手術等診断書(証明書)は生命保険会社所定のものを使用します。 |

保険金請求に必要な戸籍謄本・住民票などの取得代行サービスはこちらから請求から受け取りまでの流れ ~ステップ3 生命保険会社での請求書類の受付・支払の判断~

生命保険会社は提出された請求書類、約款の内容に基づいて保険金・給付金の支払事由に該当するかどうかを判断します。 約款の支払事由に該当しない場合、免責事項に該当する場合、告知義務違反があった場合などには、保険金・給付金を受け取れないことがあります。 生命保険会社では約款において、支払期限を定めています。約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。

注意!

生命保険会社は、治療の内容・傷害の状態・事故の状況などについて提出された書類や診断書に関し、詳細な事実確認をおこなうことがあり、その場合、支払期限を約款所定の日数まで延長することがあります。正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかった時には、生命保険会社は遅延利息を支払いません。

請求から受け取りまでの流れ ~ステップ4 保険金・給付金の受取内容・金額の明細確認~

保険金・給付金は受取人指定の金融機関口座に振り込まれます。保険金・給付金の受取内容・金額の明細書が送付されるので内容を確認してください。保険金・給付金が支払われない場合には、理由について書面などで通知・説明されます。

契約の形態によって課税される税金が違う

死亡保険金には、契約の形態によって相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。相続税が課税されるケースで受取人が相続人の場合は、非課税枠の適用があります。

死亡保険金にかかる税金

| 契約の形態 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税される税金 |

|---|

| 契約者と被保険者が同じ | 被相続人 | 被相続人 | 相続人A | 相続税 |

| 契約者、被保険者、受取人が違う | 相続人A | 被相続人 | 相続人B | 贈与税 |

| 契約者と受取人が同じ | 相続人B | 被相続人 | 相続人B | 所得税+住民税

(一時所得。年金形式の場合は雑所得) |

契約者:保険料を負担する人 被保険者:保険事故の原因となる人 受取人:保険金を受取る人

相続放棄と保険金の関係

特定の相続人を受取人とする契約の場合、保険金を受け取る権利はその相続人固有の権利であり、民法上の相続財産には含まれません。 したがって、相続を放棄した場合でも保険金を受け取ることができます。受取人が「相続人」となっている契約でも同様です。 ただし、

被相続人自身を受取人とする死亡保険金は相続財産になりますので、相続放棄をした人は承継することができません。また、

このような契約では、遺産の調査を十分しないうちに保険金を請求すると、相続を単純承認したとみなされ、放棄をすることができなくなります。保険金・給付金が受け取れない場合

保険金・給付金が支払われない場合として「支払事由に該当しない場合」、「免責事由に該当した場合」、「告知義務違反による解除の場合」などが約款に定められています。生命保険会社によっては異なる場合もあるため、詳しくは契約している生命保険会社の「ご契約のしおり(定款)・約款」を確認してください。

- 支払事由に該当しない場合

- 支払事由の原因が責任開始前に生じている場合

高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金を除く)について、保障の責任開始前に生じた病気や事故を原因とする場合は、保険金・給付金を受取れないことが一般的です。

- 入院・手術が支払事由に該当しない場合

入院した日数が約款所定の日数に満たない場合、約款所定の支払日数の限度まで既に入院給付金を受取っている場合、入院先が約款所定の医療機関でない場合、治療を目的としない入院の場合などは、入院給付金が受取れません。また、「手術」が約款既定の「支払い対象となる手術の種類」に該当しない場合は、手術給付金は受取れません。

- 免責事項に該当した場合

- 死亡保険金の免責事由の例

- 契約した保険の責任開始日方一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺したとき

- 契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意によって被保険者が死亡したとき

- 災害保険金・入院給付金の免責事由の例

- 契約者、被保険者または災害保険金受取人の、故意または重大な過失により被保険者が死亡、入院したとき

- 被保険者の犯罪行為があったとき

- 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき

- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき

- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転しているときに生じた事故によるとき

- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

- 告知義務違反による解除の場合

現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知しないことを勧められたときを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受取れないことがあります。

- 重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効

保険金や給付金をだまし取る目的で事故を起こした、などの重大事由で契約が解除となった場合、契約の加入や復活に際して詐欺など不法行為があり契約が取消・無効になった場合には、保険金・給付金は受取れません。

保険金・給付金の受け取れる場合・受け取れない場合の事例

おもな保険金・給付金の内容と保険金等を受け取れる場合、受け取れない場合の代表的な事例を参考として挙げています。生命保険会社・商品や加入の時期によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細につきましては、必ず契約している生命保険会社に問い合わせてください。

死亡保険金

被保険者が死亡した場合に受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 契約前に「血圧が高いこと」について告知書で正しく告知して加入し、その1年後に「高血圧」を原因とする「脳卒中」で死亡した場合。 | 契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せず加入し、その1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した場合。 |

※受取れない場合の事例は、告知義務違反により契約が解除された場合の事例です。

災害死亡保険金

被保険者が不慮の事故または所定の感染症により死亡した場合に受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 運転中に信号無視の車に衝突され、死亡した場合。 | 被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡した場合。 |

※受取れない場合の事例は、免責事項(重大な過失)に該当する場合の事例です。

高度障害保険金

被保険者が所定の高度障害状態になった場合に受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 契約後の事故による負傷で両目の損傷が激しく、両眼球摘出手術をおこなうなど回復の見込みがない場合。 | 契約後に網膜剥離で矯正視力が左右ともに0.02以下になったが、回復の見込みがあって治療を続けている場合。 |

※受取れない場合は所定の高度障害状態に該当しない場合の事例です。

特定疾病保険金(三大疾病保険金)

被保険者が、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病により、所定の状態に該当した場合に受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 契約後に「胃がん」の診断にて手術を受け、病理組織解剖診断により、生まれて初めて所定の悪性新生物であると診断確定された場合。 | 契約後に「子宮頸がん」の診断を受け、病理組織解剖診断により、上皮内がんを診断確定された場合。 |

※受取れない場合の上皮内がんは、所定の悪性新生物に該当しないので、受取りの対象外です。

リビング・ニーズ特約保険金

被保険者が余命6か月以内と診断されるときに死亡保険金の全部または一部を受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| リビング・ニーズ特約保険金の請求時に、日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命6か月以内と診断されている場合。 | 3年前に脳梗塞で医師から余命6か月以内と判断されたが、その後回復し、請求する時点では余命6か月と判断されていない場合。 |

※受取れない場合は、請求時に被保険者が余命6か月いないと判断されていないので、受取の対象外です。

疾病障害保険金

被保険者が疾病により所定の身体障害の状態になった場合に受取れる保険金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 契約後に発症した糖尿病性腎症から「慢性腎不全」が進行し、腎臓の機能を全く永久に失った状態となり、人工透析治療を受けた場合。 | 「糖尿病」と診断され、血糖値上昇を抑制するためにインスリン治療を受けたが、合併症を原因とする所定の障害状態にない場合。 |

※受取れない場合は、所定の身体障害の状態に該当しない場合の事例です。

疾病・災害入院給付金

被保険者が病気やけがにより入院した場合に受取れる給付金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 契約後に発症した「椎間板ヘルニア」で入院した場合。 | 契約前に発症した「椎間板ヘルニア」で入院した場合。 |

※受取れない場合は、契約前の発症による入院であり、所定の入院に該当とない場合の事例ですが、契約内容によっては受取れる場合があります。

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため入院した場合。 | 定期的な健康診断目的で人間ドッグを受けるためだけに入院した場合。 |

※受取れない場合は、治療を目的としない入院であり、所定の入院に該当しない場合の事例です。

手術給付金

被保険者が病気やけがにより所定の手術をした場合に受取れる給付金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 「急性虫垂炎」のため、虫垂を切除する手術を受けた場合。 | 骨折の治療の後、骨折した部位を固定するためのボルトを抜く手術(抜釘術)を受けた場合。 |

※受取れない場合は、所定の手術に該当しない場合の事例ですが、契約内容によっては受取れる場合もあります。

通院給付金

被保険者が病気はけがで入院給付金の支払事由に該当する入院をし、退院後その治療を目的として通院した場合に受取れる給付金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 骨折の治療のため12日間入院の後退院。その後骨折の継続治療で同じ病院に3日間通院した場合。 | 骨折の治療のため12日間入院の後退院。その直後インフルエンザを発症し、インフルエンザの治療で同じ病院に3日間通院した場合。 |

※受取れない場合は、入院した原因の治療を目的とする通院でないため、受取の対象外です。

特定損傷給付金

被保険者が不慮の事故により骨折・関節脱臼・腱の断裂などに対する治療を受けた場合に受取れる給付金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 自転車で走行中に転倒し、右腕を骨折した場合。 | 骨粗しょう症で加療中に、立ち上がろうとして片手に体重をかけてしまったところ右腕を骨折した場合。 |

※受取れない場合は、疾病を原因とする骨折と考えられる場合の事例です。

障害給付金

被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になった場合に受取れる給付金

| 受け取れる場合 | 受け取れない場合 |

|---|

| 交通事故によるけがが原因で事故の日から180日以内に片耳が全く聴こえなくなり、その回復が見込めない場合。 | 大腿骨を骨折し、病院で治療を行い、完治した場合。 |

※受取れない場合は、所定の身体障害の状態に該当しない場合の事例です。

分からないことや困ったことがある場合の連絡先

- 一般的な相談

個別の契約内容以外の、一般的な相談については、「(公財)生命保険文化センター」や「(社)生命保険協会の生命保険相談所」でも対応しています。

- 苦情

営業職員や保険代理店、生命保険会社とのトラブルが生じ、生命保険会社と交渉しても解決せず、困った場合、「(社)生命保険協会の生命保険相談所」でも苦情の申し出に応じています。

- 紛争

苦情などが解決せずに生命保険会社との間の紛争に発展する場合には、「(社)生命保険協会の生命保険相談所」内に裁定(裁判外紛争解決支援)をおこなう機関として設置された「裁定審査会」を利用する方法もあります。 ※裁定審査会は、「(社)生命保険協会の生命保険相談所」が契約者などからの苦情解決の申し出を受け、生命保険会社へ解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても問題が解決しない場合に申し立てることができます。裁定にかかる費用は無料です。

| 一般相談 | 苦情 | 受付時間 | TEL |

|---|

| (公財)生命保険文化センター 生活情報室 | 〇 | × | 月曜~金曜

9:30~16:00 | 03-5220-8520 |

| (社)生命保険協会(本部) 生命保険相談所 | 〇 | 〇 | 月曜~金曜

9:00~17:00 | 03-3286-2648 |

(社)生命保険協会の生命保険相談所では、各都道府県主要都市53か所に連絡所を設置して相談に応じています。連絡所の電話番号は(社)生命保険協会の生命保険相談所にお問い合わせください。

| アイエヌジー生命保険株式会社 | 0120-521-513 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 0120-536-338 |

| アイリオ生命保険株式会社 | 0120-977-002 | 東京海上日動ファイナンシャル生命保険株式会社 | 0120-155-730 |

| アクサ生命保険株式会社 | 0120-568-093 | 日本生命保険相互会社 | 0120-201-021 |

| 朝日生命保険相互会社 | 0120-714-32 | ネクスティア生命保険株式会社 | 0120-953-831 |

| アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) | 0120-555-877 | ハートフォード生命保険株式会社 | 0120-167-810 |

| NKSJひまわり生命保険株式会社 | 0120-563-506 | ビーシーエー生命保険株式会社 | 0120-272-451 |

| オリックス生命保険株式会社 | 0120-506-053 | フコクしんらい生命保険株式会社 | 0120-700-651 |

| カーディフ・アシュアランス・ヴィ(カーディフ生命保険株式会社) | 03-6415-8275 | 富国生命保険株式会社 | 0120-259-817 |

| 株式会社かんぽ生命保険 | 0120-552-950 | 富士生命保険株式会社 | 0120-211-901 |

| クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 0120-60-1221 | プルデンシャル・ジブラルタ・ファイナンシャル生命保険株式 | 0120-56-2269 |

| ジブラルタ生命保険株式会社 | 0120-37-2269 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 0120-810-740 |

| 住友生命保険相互会社 | 0120-307-506 | マスミューチュアル生命保険株式会社 | 0120-817-024 |

| ソニー生命保険株式会社 | 0120-158-821 | マニュライフ生命保険株式会社 | 0120-063-730 |

| 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 0120-833-337 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 0120-324-386 |

| 第一生命保険株式会社 | 0120-157-157 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 0120-125-104 |

| 第一フロンティア生命保険株式会社 | 0120-876-126 | 三井生命保険株式会社 | 0120-318-766 |

| 大同生命保険株式会社 | 0120-789-503 | みどり生命保険株式会社 | 0120-566-322 |

| 太陽生命保険株式会社 | 0120-97-2111 | 明治安田生命保険株式会社 | 0120-662-332 |

| チューリッヒ・ライフ・インシュランス・カンパニー・リミテッド(チューリッヒ生命) | 0120-286-660 | メットライフアリコ生命保険株式会社 | 0120-117-302 |

| T&Dファイナンシャル生命保険株式 | 0120-301-396 | メディケア生命保険株式会社 | 0120-315-056 |

| ライフネット生命保険株式会社 | 0120-717-991 | | |

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を

初七日法要が終わって一息ついてら、相続手続きの中核ともいえる遺産分割に向けての準備を始めます。まず確認しておきたいのが、遺言書の有無です。遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまいます。遺品を整理しつつ、遺言書が保管されていそうな場所を十分に調べましょう。

遺言書を見つけたら、法律で決められた手順を守ることが大切です。公正証書遺言以外の遺言書、つまり自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはなりません。また、封印のある遺言書は、検認に先立ち家庭裁判所で開封することが定められています。

検認を受けないと相続手続きができない

検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して、偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や受遺者に知らせる目的もあります。

検認を怠ったり勝手に開封したからと言って遺言が無効になることはありませんが、5万円以下の過料に課せられます。また、実務上、検認済み証明のない遺言書では不動産登記や銀行の解約などの手続きができません。

検認の請求は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立書を提出しておこないます。すると検認期日が指定されますので、あらためて家庭裁判所に出向きい、遺言書の原本を提出して検認を受けることになります。当日立ち会わなかった相続人などには、検認終了の通知が郵送されます。

なお、検認は、遺言書の内容についての有効・無効を判定するものではありません。たとえ検認を受けていたとしても、遺留分を侵害している場合には遺留分減殺請求をおこなうことは可能ですし、公序良俗に反する内容や、「妻の再婚を禁ずる」といったような、一身専属的な内容については当然に無効になります。

遺言執行者がいるときはすぐに連絡を

遺言に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいます。遺言に遺言執行者が指定されているときは、すみやかに連絡を取りましょう。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産もその者が相続人に交付するかたちになります。

遺言執行者の指定がない場合は相続人が協力して遺言を執行することになりますが、必要に応じて家庭裁判所で選任をしてもらうこともできます。

遺言書を発見したけど、どうやって手続きを進めたら分からない…

そんなときはどうぞお気軽にお問い合わせください!!

初回相談は無料です!! お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。

(対応エリア:関東全域、山梨県) 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。

ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

お電話でのお問い合わせは

こちらから 年中無休 朝9時から夜10時まで受付中

気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

メールでのお問い合わせは

こちらから 年中無休 24時間受付中

死亡届の提出

家族が亡くなり、まずはじめにしなければならないのが死亡届です。期限は死亡後7日以内ですが、この届出をしないと火葬や埋葬の許可が下りませんので通常は死亡当日か翌日にはおこなうことになります。

届け出先機関は、故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。同居の親族などが届出人となりますが、実際に役所に出向くのは誰でもよく、通常は葬儀社に代行してもらえます。

死亡届の用紙は、右側に死亡診断書(死体検案書)が付いていて、これが死亡届の添付書類になります。亡くなった病院で医師が死亡診断書を書いて渡してくれますので、遺族は死亡届の欄に必要事項を記入します。

- 医師が治療中の患者がその傷病で死亡した場合 ⇒ 死亡診断書が作成される

- 医師が治療中でない人が死亡した場合、治療中の傷病以外の原因で死亡した場合 ⇒ 死体検案書が作成される

なお、やむを得ない事情があるときは、死亡を証明する書面を提出し、死体検案書または死亡診断書が提出できない理由を届出書に記載することで死亡届を提出することができます。

死亡届の書式例 ※提出する市区町村により、書式は若干異なります。

埋火葬許可の申請を同時に行う

死亡届を提出するときに同時に埋火葬許可の申請をおこないます。このとき交付される火葬許可証が火葬をするために必要です。

火葬許可証は火葬場の係員に提出しますが、火葬が終わると火葬済み証明を書いて返してくれます。これが今度は埋葬許可証になります。

納骨をする際は、墓地や納骨堂の管理者に埋葬許可証を提出します。墓地の形態によっては提出しないこともありますが、埋葬許可証は5年間の保存義務があるので、捨てないように注意しましょう。

葬儀にかかった費用を記録しておく

臨終から2,3日は通夜・葬儀・告別式と、まさに息つく暇もない慌ただしさです。この間は僧侶へのお布施、飲食代、火葬代…などいろいろな出費がありますが、すべて記録をとるようにしてください。なぜなら、これら葬儀に関する費用は、のちに相続税を計算する際に相続財産から控除することができるからです。

領収書の保管はもちろん、お布施やお車代、手伝いの人たちへの心付けといった、領収書の出ない支出も忘れずに記録しておきましょう。

一方、香典はリストを作成して管理します。早目に開封して金額を確認し、その日のうちに集計するようにしましょう。

葬儀費用として相続税の控除対象になるもの、ならないもの

| 控除できるもの | - 遺体の捜索または遺体や遺骨の運搬にかかった費用

- 葬式や葬送に際し、またはそれらの前に、火葬や埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送にかかった費用(仮葬式と本葬式をおこなったときはその両方)

- 葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められる費用(通夜にかかった費用など)

- 葬式にあたりお寺などに支払ったお布施などで、被相続人の職業、財産、その他の事情に照らして相当と認められるもの

|

|---|

| 控除できないもの | - 香典返しのためにかかった費用

- 墓石や墓地の購入のためにかかった費用

- 初七日や法事のためにかかった費用

- 医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用

|

|---|

金融機関に対する手続き

葬儀が済んだら、故人が取引していた銀行などの金融機関に死亡の届をおこないます。

死亡届などにより金融機関が死亡の事実を知ると、故人の預金口座や貸金庫などすべての取引は停止され、相続手続きが終了するまで預金の引き出しはできなくなります。相続手続きが終わって承継者が決まるまでは、遺産は相続人の共有物です。誰かが勝手に引き出してしまうと遺産の価値が変わってしまうので、少々不便ですが、相続財産の保全をするために必要な措置といえます。

取引を停止されたあとで、当面の生活費や葬儀代金の支払いなどで困らないよう、事前に対策を講じておく必要があります。

公共料金に関する手続き

預金口座の取引が停止されると、口座振替もストップします。故人の口座から引き落としになっていた電気、ガス、水道などの公共料金の支払い方法を変更すると同時に、契約者の名義変更も済ませておきましょう。

このほか、クレジットカードや携帯電話を持っていた場合には、解約の手続きが必要になります。

死亡診断書はいろいろな場面で必要

生命保険金の請求や死亡したことの証明など、相続の手続きではいろいろな場面で死亡診断書が必要になります。なかにはコピーの提出で済む場合もありますので、死亡届を出す前に何枚かコピーを取っておくと便利です。

簡易保険(かんぽ生命は含まない)と公的年金の手続きで使う場合は、役所で死亡診断書の写し(死亡届の記載事項証明)を発行してもらえます。請求先は本籍地の市区町村役場で、手数料はおおむね1通350円です。ただし届出書類は翌月には法務局に送付されてしまうので、それ以降は本籍地を管轄する法務局に請求することになります。

役所が発行する死亡診断書の写しは使用目的に制限があり、民間の生命保険の請求に使う場合は交付されません。よって、この分は病院に依頼します。手数料は病院によって違いますが、1通につき2,000円~6,000円程度です。

あ行

遺産(いさん)

被相続人が残していった財産のこと。相続財産とも言う。

不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれる。

相続人にはプラスの財産を承継する権利があると同時に、マイナスの財産を承継する義務を負う。

遺言書で指定すればプラスの財産を、相続人以外の第三者へ譲ることも可能。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

遺産の分け方を決めるために相続人全員でおこなう話し合い。

法的な遺言がない場合、法定相続分とは違う分け方をする場合、または全員一致で遺言の内容を覆す場合にこの方法をとる。

会合、電話連絡、郵送での書類のやり取りなど、形式は問わない。

判断能力が乏しく、法律行為のできない未成年者・認知症の相続人がいる場合は、特別代理人・成年後見人を選任し、協議を行うことが必要。

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産分割協議で決めた協議内容を記載した書類。

決まった書式はないが、相続人全員で署名(または記名)・実印で押印しなければならない。

単に、相続人間の取り決めといった意味に留まらず、遺産分割協議の内容を対外的に証明することのできる証明書としての意味合いを持つ。不動産の名義変更や預金の解約などの手続きでは、必ず関係機関に提出を求められる。手続きの際は、印鑑証明書の添付も必要。

遺贈(いぞう)

遺言により、財産の全部または一部を相続人以外の第三者に無償で与えること。

相続人でない親族のほか、内縁の妻(夫)や、お世話になった人、慈善団体への寄付などをおこなうことができる。

遺留分のある相続人がいる場合は配慮をしないとトラブルの原因になるので注意が必要。

受遺者は、遺贈を受けるか否かを自由に選択できるので、確実に遺贈を行いたい場合は、事前に意思を伝えておくなど準備が必要。

遺留分(いりゅうぶん)

配偶者、直系卑属、直系尊属など、一定の相続人に保障された、相続財産の最低取り分。

例えば、夫が「全財産を愛人に遺贈する」といった遺言を残した場合など、「被相続人の財産に依存して生活していた家族が、赤の他人に全財産を奪われる」といったことを防ぐための一種の生活保障制度。

ただし、財産を与えたくない相続人にも遺留分はあるので、遺言の際には注意が必要。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している相手方(他の相続人や受遺者)に対して、侵害されている額の支払い請求をすること。

請求をしなければ、遺産はそのまま相手方のものになる。

請求は裁判上の請求である必要はなく、通常は内容証明郵便を利用しておこなわれる。

か行

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産分けにおいて、遺産を売却して金銭に変換した上でその金額を分ける方法。

現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法をとる。

この方法は、遺産の処分に要する費用や譲渡所得税などが発生するので注意が必要。

共同相続人(きょうどうそうぞくにん)

相続人が複数いる場合の、ともに相続する人。

相続に関する手続きは原則として、共同相続人全員の協力のもとでおこなう。

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

遺産分けにおいて、複数の相続人で持分を定め、共有する方法。

おもに不動産の分割に使われる。

公平な分割が可能ではあるが、利用や処分の自由度が下がる、共有者に次の相続が起こると権利関係が複雑になるなど、デメリットがあるので安易に共有にするのは好ましくない。

寄与分(きよぶん)

被相続人の財産の形成・維持に特別の貢献をしたことを評価し、相続分を増加させること。

寄与分が認められるのは、

- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をした

- 被相続人の療養看護をした

といった場合。

通常の親子間、夫婦間の助け合いは対象にはならない。

寄与分は、原則として本人が主張し、金額は遺産分割協議において決定する。

協議が整わない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停・審判をおこなう。

血族相続人(けつぞくそうぞくにん)

配偶者以外の相続人。被相続人の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹。

限定承認(げんていしょうにん)

相続した財産の範囲内でのみ、被相続人の債務と遺贈を履行することを条件に相続を承認すること。

相続開始から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述をする必要がある。

手続きが面倒なので、現実的にはほとんど利用されていない。

検認(けんにん)

被相続人の死後、自筆証書の遺言書や秘密証書の遺言書を発見した場合、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明する一種の検証手続きのこと。

遺言書に基づいて相続手続きを進める場合、検認を受けていない遺言書は関係機関に受け付けてもらえない。

発見した遺言書が封印されている場合は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければならない。開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになる。

公正証書による遺言は、原本が公証人役場に保管されており、偽造や変造されることがないので、検認は不要。

なお、検認は、遺言書の外形を確認するだけの作業なので、遺言の中身・文言の有効、無効を判定するものではない。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

遺産分けにおいて、「自宅の不動産は妻に」、「預金は長男に」など、遺産そのものを現物で分ける方法。

現物分割は、各相続人の法定相続分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整する。 ⇒ 代償分割

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

法的遺言の方式のひとつ。

遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成する遺言。

作成時に手間と費用はかかるが、偽造・紛失のリスクがなく、相続発生時の手続きがスムーズにおこなえるなど、メリットが大きい。

さ行

指定相続分(していそうぞくぶん)

被相続人が、遺言により指定する、相続人の相続割合 ⇔ 法定相続分

相続人が全員一致で遺言内容と異なる遺産分割協議をおこなう場合、または遺留分を侵害しない限りは、原則として遺言者が指定した通りに相続手続きがおこなわれる。

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

法的遺言の方式のひとつ。

遺言者が全文を手書きで作成する遺言。

手軽に作れるが、保管方法による偽造・紛失のリスク、法定の書式要件を満たしていないことによる無効、相続発生時に家庭裁判所での検認が必要になるなど、デメリットが大きい。

受遺者(じゅいしゃ)

遺贈により財産をもらう人。

受遺者は、遺贈を受けるか否か(遺産をもらうか否か)を自由に選択することができる。

また、相続税が発生する相続においては、相続人とともに相続税の納税義務が発生する。

推定相続人(すいていそうぞくにん)

将来相続が発生した場合に、最優先で相続人となる人

実際に相続人となるには、相続発生時に生存していることが必要。

なお、胎児はすでに生まれたものとみなして相続手続きをおこない、その後出生すれば確定的に相続することができる。死産した場合は、最初から生まれなかったものとして相続権を失う。

相続人(そうぞくにん)

故人の財産を受け継ぐ一定の権利を持つ身分関係にある親族・配偶者 ⇔ 被相続人

相続開始日(そうぞくかいしび)

被相続人が死亡した日。

相続に関する手続きには、この相続開始日を起算点にタイムリミットのあるものが多いので注意が必要。

遺言や遺産分割協議などにより相続人に遺産が承継されると、その遺産に関する権利は、相続開始日に遡ってその相続人に帰属していたものとして扱われる。

相続欠格(そうぞくけっかく)

本来、相続人となるべき者が、欠格事由(法律違反)を理由に相続する権利を奪われること。

対象となるのは、以下のケース。

- 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた場合

- 被相続人が殺されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合(判断能力がない人や、犯人の配偶者または直系血族である場合を除く)

- 詐欺や強迫により、被相続人が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した場合

- 詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取り消しや変更をさせた場合

- 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

もっとも、欠格事由の立証は困難である。

相続放棄(そうぞくほうき)

プラスの財産もマイナスの財産も含め、一切の相続財産の承継を放棄すること。

相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。限定承認と違って、相続人がそれぞれ単独でおこなうことができる。

「親が多額の借金を残して死んでしまった」という場合に、借金の支払いを拒むためによく利用されている。

ただし、期限を過ぎた場合や、遺産を処分した場合(売却・贈与・消費など)には放棄ができなくなるので注意が必要。

た行

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

被相続人の死亡以前に、相続人となるはずだった人が死亡している場合や、欠格・廃除などで相続権を失っている場合に、その者の子が相続すること。

例えば、磯野波平さんが死亡したときにすでにサザエさんが死亡している場合、タラちゃんが、カツオ・ワカメと共に波平さんの相続人になる。

代襲相続ができるのは、直系卑属と兄弟姉妹だけ。

直系卑属は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときはひ孫…と何代でも代襲できるが、兄弟姉妹の場合、代襲できるのは一代限り(甥・姪の代まで)となる。

なお、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しない。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

現物分割において、不動産など金額の大きい遺産を相続した相続人が、取得格差を埋めるため、他の相続人に代償となる金銭を支払うなどして調整すること。

代償として支払う金銭が準備できず、結局取得した不動産を手放す…といった事例もあるので、注意が必要。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべての財産を無条件で承継すること。

限定承認、相続放棄と違い、特別な意思表示や手続きをする必要はない。

相続開始から3か月以内に限定承認や相続放棄をおこなわない場合、または、遺産を処分した場合は単純承認したものとみなされるので注意が必要。

嫡出子(ちゃくしゅつし)

婚姻している男女の間に生まれた子。

現に婚姻している配偶者との子だけでなく、離婚した配偶者との間の子や養子も、等しく嫡出子としての身分を持つ。(法定相続分が等しい)

このような場合は、遺産分割協議を円滑におこなうことが困難なケースが多いので、遺言書で相続分を指定するなどの対策をとることが望ましい。

調停(ちょうてい)・審判(しんぱん)

遺産分割協議が揉め不調に終わった際に、家庭裁判所に申し立てて解決を図る方法。

調停においては、調停委員が当事者から事情を聴き、事実調査をしたうえで、解決策をアドバイスし、話し合いでの解決を目指す。

調停が不調に終わった際は自動的に審判の手続きが開始され、審判官が諸事情を考慮したうえで、遺産の分割方法を決定する。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

直系の血族のうち、本人より上の世代の者。父母、祖父母など。

被相続人に子がいない場合、直系尊属が法定相続人になる。

直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系の血族のうち、本人より下の世代の者。子、孫など。

直系卑属は最優先で法定相続人になる。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。

内縁の妻(夫)や、事実上の子など。

家庭裁判所は、相続人が1人もいない場合に、特別縁故者に対して財産を与えることができる。

財産分与を受けるためには特別縁故者本人が、相続発生から3か月以内に請求しなければならない。

特別受益(とくべつじゅえき)

被相続人からの生前贈与や遺贈などにより、相続人が受けた一定の利益のこと。遺産の前渡しの意味を持つ。

特別受益を受けた相続人と受けていない相続人の相続分を等しくすると不公平なので、特別受益者は相続分から特別受益分を差し引いた額のみを相続するなどして調整する。「もらいすぎ」を調整するためのシステム。

特別受益にあたる主なケースは、

- 遺贈を受けた

- 結婚に際し持参金や支度金をもらった

- 独立開業するための資金を援助してもらった

- 住宅の取得資金を援助してもらった

など。

なお、通常の生活費や学費の援助は、特別受益には含まない。

特別受益証明書(とくべつじゅえきしょうめいしょ)(相続分(そうぞくぶん)がないことの証明書(しょうめいしょ))

相続人が、「被相続人から生前に十分な贈与を受けているので、自分の相続分はありません」と宣言する証明書。

相続放棄のように、債権者に対して債務を承継しないことについて対抗する効力はないが、相続人間においては実質上、相続放棄と同じ効果をもつ。

おもに相続登記において、共同相続人のうちの1人に不動産を相続させる場合、他の相続人が署名捺印して提出すれば、遺産分割協議書がなくても登記手続きがおこなえる。

特別代理人(とくべつだいりにん)

未成年の相続人に代わり、遺産分割協議をおこなう代理人。

通常の法律行為においては、親権者が未成年者の代理人を務めるが、「夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人」といった場合、妻は、「相続人」としての立場と、「相続人の代理人」としての利益が相反する立場に置かれるので、子のために特別代理人を選任する必要がある。

通常は、相続に直接関係しない適当な親族に依頼し、家庭裁判所に選任手続きの申し立てをおこなう。

は行

廃除(はいじょ)

将来、遺産を与えたくない推定相続人の相続権を、被相続人の意思により奪うこと。

対象となるのは、

- 被相続人に対する虐待(常態的に罵声をあびせたり、殴る蹴るの暴行を加えた。寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた。など)

- 被相続人に対する侮辱(日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした。私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた。など)

- その他の著しい非行(定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした。夫と子を捨て、愛人を同居。など)

廃除は生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てておこなう。

廃除を認めるかどうかは、家庭裁判所が家庭環境などの非行の原因にまで直接踏み込んで、個別的に判断する。

通常は、一時の激情による暴力や単なる素行不良だけでは認められない。

なお、廃除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも廃除を取り消すことができる。

被相続人(ひそうぞくにん)

相続の原因となる人。相続財産を所有していた故人。 ⇔ 相続人

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

婚姻していない男女の間に生まれた子。嫡出子と同じく一定の相続分がある。

父親の相続においては、認知されていないと相続権はない。

非嫡出子がいる場合をはじめ、前の配偶者と後の配偶者の間でそれぞれ生まれた子がいる、腹違い・種違いの兄弟がいる、といった場合は、遺産分割協議を円滑におこなうことが困難なケースが多い。

このような場合、遺言書で相続分を指定するなど対策をとることが望ましい。

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

法的遺言の方式のひとつ。

遺言者が、自分で作成した遺言を公証役場に持ち込み、公証人と証人の前で封印して作成する。

遺言書の「内容」を秘密にしたまま「存在」だけを公証人に証明してもらえる。

偽造の心配はないが、紛失のリスクはある。さらに、遺言の内容はチェックされないので、内容によっては無効になる可能性がある。また、相続発生時の検認も必要になる。

手続きが複雑な割にメリットが少ないので、全国でも年間100件ほどしか作成されていない。

包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)

遺贈の目的物を特定せず、「財産の何分の1」というように、割合を示して遺贈された人。

包括受遺者は、マイナスの財産も共に承継したり、遺産分割協議に加わったりするなど、相続人と同様の権利義務を有する。

法定相続人(ほうていそうぞくじん)

民法の規定により、相続人となるべき人。

法定相続人となる人は、被相続人との血族関係により順位が決まっている。

配偶者は、常に法定相続人となる。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

民法で規定された相続人の相続割合(取り分)。 ⇔ 指定相続分

法定相続分は、あくまで目安であって、必ずこの通りに分けないといけないわけではない。

遺言書の内容に従う場合や、遺産分割協議をおこなう場合は、法定相続分を無視することも可能。(遺留分を侵害しない場合に限る。)

遺産分割協議が不調に終わり、家庭裁判所での調停や審判をおこなう際は、法定相続分に準じた遺産分割をおこなうことになる。

や行

遺言(ゆいごん)

自分の死後のために、残された人に向けて思いを書き残すこと。

家訓や遺訓、家族への感謝の気持ちなどを遺す「倫理遺言(心の遺言)」と、財産の分け方や身分上の手続きについて遺す「実務的遺言」の2種類がある。

倫理遺言は、手紙、録音、ビデオメッセージなど好きな方式で遺してかまわないが、実務的遺言は、法律で定められた方式で遺さないと無効になるので注意が必要。

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)

遺言に書かれている、財産に関する手続きや身分上の手続き、相続財産の管理など、遺言内容の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つ者。

遺言者が遺言の中で1人または複数の者を指定することができる。

相続人のうちの1人を指定することも可能だが、一般的には、遺言書の作成に携わった弁護士や行政書士などが就任することが多い。

遺言執行者を専門家に依頼することで、相続手続きに不慣れな依頼者に代わって手続きをスムーズに進めることができ、相続人間のトラブルや不正を防止することができるなどのメリットがある。

吉村行政書士事務所では商工会、町内会、各種団体様向けの遺産相続セミナーの開催を承ります。

目的に応じたセミナー内容で開催させていただきます。

まずは、お電話、または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

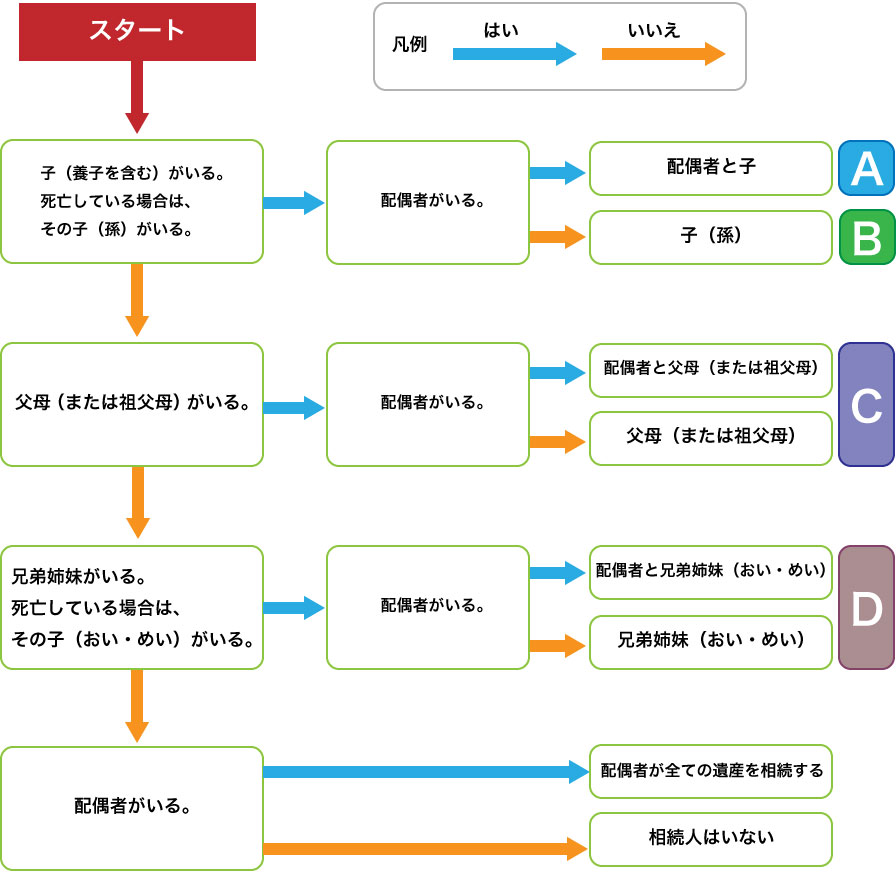

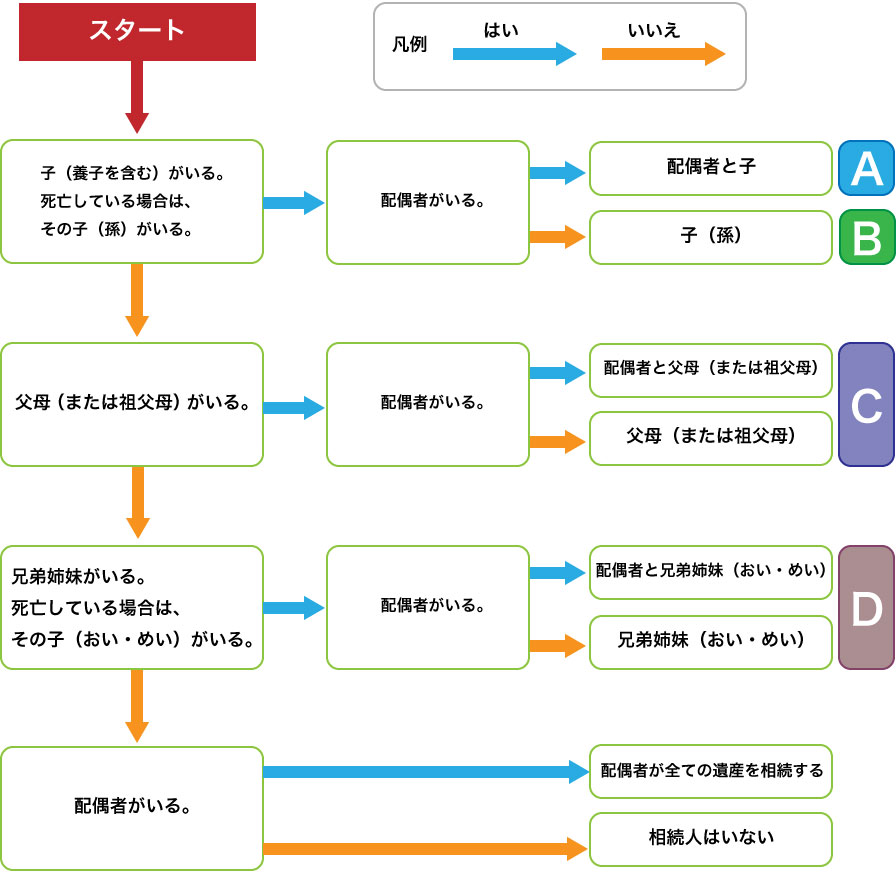

お問い合わせはこちらから自分の財産を誰がどれだけ相続するのか? その順番と割合は法律によって定められています。

(法定相続人、法定相続分といいます。)

次の選択肢の「はい」か「いいえ」に答えるだけで簡単に判定できます。それぞれA~Dのリンクをクリックして

相続関係図を開いてください。

印刷してお使いください。(PDF形式)

全体の流れを把握してひとつひとつ確実に

相続は、生涯にそう何度も経験するものではありません。何をどう進めていってよいのか戸惑う人が多いことでしょう。まずは手続きの全体像を把握して、どんなことを、いつおこなうのかをおさえておきましょう。

相続手続きの最終目標は、10か月後の相続税の申告です。相続税のかからないケースでは、不動産の登記をはじめとする財産の名義変更がゴールとなります。

10か月という期間は、長いようでいて、あっという間です。手続きの多くは相続人の共同作業になりますので、ひとつひとつに思った以上の時間がかかります。何事も早めに着手し、心に余裕を持っておこないましょう。

手続きのポイントとなる4つの期限

相続の手続きのなかには、法律で期限の定められたものがあります。主要なものは、相続開始から7日以内の死亡届、3か月以内の相続放棄、4か月以内の準確定申告、そして10か月後の相続税の申告です。この期限をひとつの区切りとし、それまでに必要な準備や手続を手順良く、着実にこなしていきましょう。

とくに、相続放棄の3か月という期限は重要です。うっかり失念すると取り返しのつかない事態にもなりかねません。

そして、相続がスムーズに行くかどうかの最大のカギを握るのが、遺産分割です。遺産分割の話し合いが揉めると、場合によっては解決までに数年の年月がかかることもあります。単純な話ではありませんが、お互いの立場を思いあい、全員で協力して進めたいものです。

相続の手続き一覧表(PDF)のダウンロード

印刷してお使いください

相続開始から相続税納税までのスケジュール画像

以下の画像を右にスクロールしてご覧下さい。

相続手続き代行をご検討の方は・・・

お問い合わせはこちらから