相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

同性カップルの相続・葬儀の生前対策を行政書士がサポートします

あなたにはパートナーとの「これから」にこんな心配がありませんか?

- 自分が先に亡くなったら誰がパートナーの葬儀をしてくれるんだろう…

- 自分が亡くなった後、パートナーの暮らしを支えてくれる人がほしい…

- 自分が亡くなった後、相続手続きでトラブルが起きないか不安…

そんな方は私にお任せください!

こんにちは。吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。

私は事務所を開業して間もないころ、末期がんを患う都内在住のAさん(50代男性・独身)と出会い、お亡くなりになるまでの6ヶ月間、通院・診察の付添いからお看取り、葬儀、遺品整理、遺産相続といった死亡後のさまざまな手続きをサポートさせていただきました。

Aさんとの出会い、経験を通じて「どんな人でも安心して最期を迎えられるために、最後の時間までパートナーとして伴走すること。それを一生の仕事にしていきたい。」という想いを抱き、その信念のもと活動をしております。

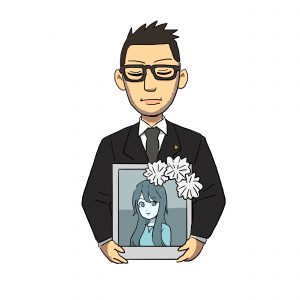

開業3年目にお会いしたMさん(末期がん患者の50代女性)も忘れられない方の一人です。Mさんにはパートナーの女性(Sさん)がおられましたが、「彼女とは籍を入れてないので、相続や葬儀などを一人でするのは大変だと思う。自分が亡くなった後、サポートをしてほしい。」というご要望をいただきました。

Mさんのご要望を受け、Mさんが亡くなられた後、Sさんに代わって葬儀の手配をしたり、さまざまな手続きのサポートをさせていただきました。

その中で、「残されたご家族の痛みに寄り添い、負担を引き受けることで“悼む時間”を作ってさしあげること。それも大切な使命なのではないか」という想いに至りました。

これから紹介するサービスは、そんな私の想いとAさん、Mさんとの出会い、経験を通して作り上げたものです。 あなたの困りごと、お悩みを解決する答えがここにあります。

誰でも最後は“おひとり様”に〜二人揃って準備をしよう〜

残念ながら現在の日本では同性婚が認められていないため、同性カップルの生活には様々な障害が立ちはだかります。

二人で力を合わせて暮らしていくためには、公証役場で作る「同性パートナーシップ合意契約書」認知症になったときに備える「任意後見契約書」遺産相続に備える「遺言書」などの法的文書の準備が重要ですし、あるいは法的に親族としての繋がりを作るのであれば、「養子縁組」の検討も必要です。

しかし、これらの対策とともに意識しておかなければいけないことは、いつかは、大切なパートナーとの別れがやってくるということです。

カップル間に養子を迎えることがなければ、パートナーのお看取りをした後、残された方は必ずおひとり様になります。

おひとり様になると、「入院や施設入所の際、身元引受人になってくれる人がいない」 「認知症になったり体力が衰えてきたとき、暮らしを支えてくれる人がいない」「葬儀や遺品整理など、死後の手続きをしてくれる人がいない」など様々な障害に直面することになります。

たとえ年齢差が離れていたとしても、どちらが先に亡くなるかは分かりません。

ですので、パートナーを残して自分が亡くなる場合だけでなく、ご自身が残される側の立場になったときのことも考えておく必要があります。

もしものときに備えてパートナーに残せるもの。遺言や生命保険だけで十分ですか?

「もしものときに、家族に代わってあなたやパートナーを支える」

そんな繋がりがとても大切です。

家族に代わってあなたを支える4つのサービス ~暮らし丸ごとサポート~

当事務所の「暮らし丸ごとサポート」は、死亡後のさまざまな手続きをおこなったり、暮らしの困りごとを解消する4つの契約を組み合わせ、あなたのご家族、そしてあなた自身を支えるサービスです。

お二人揃ってご契約いただくことで、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、お二人の責任でいざというときに備え、希望を実現することができます。

死後事務委任契約

詳しい内容を見る

見守り・身元引受契約

遺言執行

同性パートナーシップ合意契約書

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック

サービス利用のイメージ

↓

パートナーが亡くなられたら

当事務所が伴走しながら手続きをおこなっていきますので、残されたパートナーの肉体的、精神的疲労を和らげることができます。 また、当事務所でいただく報酬は、そのときにご依頼いただいた手続きの内容によって調整されますので、金銭面の負担は少なくて済みます。

↓

残されたパートナー・ご家族が一人暮らしを始めたら

↓

残されたパートナー・ご家族が亡くなられたら

当事務所が、葬儀から遺産整理まで死亡後に必要な一切の手続きを、他のご親族に代わっておこないます。 ご親族や知人など周囲の方に金銭面、手続き面のご負担をかける心配はありません。

国家資格者だから安心

この契約は、親族以外の第三者が家族の役割を代行するという特殊な契約です。

あなたと当事務所の信頼関係とともに、病院や施設、役所、不動産会社、金融機関、ご親族、勤務先…などさまざまな窓口とトラブルなく連絡調整をおこなえることが重要なポイントとなります。

「暮らし丸ごとサポート」では、法的な配慮・裏付けを取った契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成し、社会的信頼のある国家資格者・行政書士が責任者として手続きをおこなうので、各手続きの担当者も対応がスムーズになり、トラブルが発生する心配がありません。

対応可能な地域

当事務所の拠点は東京都北区です。

対応可能(契約可能)な地域は原則、東京都北区から片道2時間程度で到達できる範囲です。

交通事情等の条件によってはそれ以外の地方の方でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。

正式契約までにかかる期間

正式に契約が成立するまで、お打合せや資料収集、書類の作成などで、どんなに急いでも1ヵ月程度の時間がかかります。 体調に不安がある方はぜひお早目にご相談ください。

料金の目安

暮らし丸ごとサポートにご契約をいただく場合、次の費用が発生します。

[契約前]

1.書類作成料 … 総額55万円~65万円程度 (2人分の金額)

ご依頼内容を記載した契約書・遺言書などの書類作成及び、死亡時の手続きに必要な諸経費(葬儀代、債務の清算費用など)の見積り、契約のための資料収集・現地調査などの業務をおこなうための費用です。 当事務所の報酬のほか、契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成するための公証役場手数料がかかります。| 書類作成料(当事務所報酬) | 275,000円 |

| 公証役場手数料 | 300,000~400,000円程度 財産額により変動 |

2.執行費用 … 総額250万円~300万円程度 ×2人分

見積りしたお客様死亡時の手続きに必要な諸経費及び報酬(執行費用)をご用意いただきます。 ただし、お客様の生前(ご契約時)に直接お預りはしません。 実際の報酬はお客様が亡くなられた後、実際におこなった手続きの種類、件数によって決まります。| 死後事務報酬(死亡後に受領) | 1,000,000円前後 ご依頼内容により変動 |

| 諸経費実費(葬儀代等) | 1,500,000~2,000,000円程度 ご依頼内容により変動 |

[契約後]

3.安否確認サービス利用料 … 毎月発生

安否確認サービスの導入・利用のための費用をご負担いただきます。

原則として、当事務所公式ラインの配信サービス、クロネコ見守りサービス(ヤマト運輸)、見守り情報提供サービス(アルソック)いずれかをご利用いただきます。

いずれのサービスも人と直接会ったり話したりする必要がないので煩わしさがありません。

※施設に入所される場合、定期的に訪問診療・訪問介護を受けているなど、安否確認の代替サービスがある場合はご契約不要です。

| 比較 | 当事務所公式ライン | クロネコ見守りサービス | 見守り情報提供サービス |

|---|---|---|---|

| サービスの概要 | 毎朝7時、お客様のラインアカウント宛に自動配信の文章メッセージを配信します。 簡単な文字入力で応答していただくと当事務所に応答内容が通知されます。 | ご自宅に通信機能付の電球を設置し、電球のON/OFFで異常の発生を検知します。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 | ご自宅内に人感センサーを設置し、24時間体制で生活動作を見守ります。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 |

| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0~70,565円 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |

| 利用料金 | 300円/月 利用料は1年分を前納していただきます。 | 1,078円/月 | 1,870円~3,069円程度/月 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |

| 異常時の対応 |

|

|

|

| 特徴 |

|

|

|

4.定期訪問サービス利用料 … ご利用時のみ

安否確認サービスとは別に、お客様宅・施設などに定期的に訪問します。※別途交通費等実費をご負担いただきます。

| 定期訪問サービス | 5,000円/1回 |

5.通帳・キャッシュカード等の貴重品管理サービス利用料 … ご利用時のみ

ご依頼に応じて通帳・キャッシュカードその他の貴重品をお預りします。(保管スペースが必要な大型の物品はお預りできません。)税金や公共料金の支払、生活費等現金のお届けなども行います。

※別途交通費等実費をご負担いただきます。

| 貴重品管理サービス | 5,000円/月 |

| 現金お届けサービス | 8,000円/1回 |

6.緊急時の駆けつけサービス、同席・同行サービス利用料 … ご利用時のみ

お客様に緊急事態が発生した際の現場駆けつけや診察時、入院・施設入所契約の際の同席などをおこなうときの費用です。

※いずれも別途交通費等実費をご負担いただきます。

| 緊急時駆けつけサービス | 10,000円/1回 ※国内遠隔地の場合は5万円、海外の場合は10万円 |

| 同席・同行サービス | 10,000円/1回 |

7.任意後見契約利用料 … ご利用時のみ

お客様が判断能力が認知症などで衰え、当事務所が任意後見人に就任した場合の報酬です。

※任意後見人に就任するまでは発生しません。

| 管理財産額による基本報酬 | 3千万円未満…20,000円/月 3千万円~5千万円未満…30,000円/月 5千万円~1億円未満…40,000円/月 1億円以上…50,000円/月 |

| 契約の代理など特別な事務が生じた場合 | 20,000円/1回を加算 |

| 後見人就任最初の月 | 月額報酬に20,000円を加算 |

8.契約内容の見直し・変更費用

生活状況などが変わりご契約内容や遺言の見直し・変更をする場合に、変更契約の契約書を作成するための費用です。| 書類作成料(当事務所報酬) | 33,000円 |

| 公証役場手数料 | 30,000~100,000円程度 変更の内容により変動 |

まずは無料相談をご利用ください

当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。

ご相談・ご契約の流れ

1.初回無料相談

まずは面談でお話をお伺いいたします。今困っていることや心配なこと、実現したいことなどをお聞かせください。

当事務所からは、サービス・契約の概要をご説明し、問題解決のための方法をお答えします。

疑問点やご質問等ありましたらなんでもお聞きください。

※ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。

↓

2.書類作成契約

当事務所とのご契約を決めていただいた場合、まず契約書・遺言書の作成作業をするために書類作成契約を結んでいただきます。

報酬総額27.5万円のうち、契約時に着手金として10万円をお支払いいただきます。

※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

↓

3.情報の聞き取り、お打合せ

↓

4.執行費用(諸経費・報酬)の見積り、契約書・遺言書の文案作成

また、見積りと並行して、契約書・遺言書の文案を作成していきます。

↓

5.文案確認のためのお打合せ

このときまでに予備の受任者(候補者)を交えてお打合せをさせていただきます。

↓

6.執行費用の確保

見積りした執行費用の相当額をお客様名義の銀行口座(新規または既存の銀行口座で生活費の引落しなどに利用していないもの)にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。

※ゆうちょ銀行及びネット銀行、住宅ローン等の借入先金融機関の口座はご利用いただけません。

※現預金での用立てが難しい場合は、生命保険の活用を検討させていただきますので、ご相談ください。

↓

7.公正証書の作成(契約成立)

公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。

手続き完了時、公証役場に文書作成手数料をお支払いいただきます。

また、当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。

↓

8.見守り・身元引受契約の開始

また、保証会社等への緊急連絡先の指定、入院時等の身元引受人の指定が可能になります。

↓

9.入院・施設入所契約時の同席(必要に応じて)

契約手続きに同席し病院、施設関係者と打ち合わせをするなどして、緊急時対応の確認をします。

↓

10.任意後見契約の開始(認知症進行時のみ)

※原則として、お客様が亡くなられるまで契約は継続します。

↓

11.死後事務委任契約の実行

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。

お一人目が亡くなられた場合は、残されたパートナー、ご家族の方との協議によってサポートする手続きの範囲を決定します。 ※概ね6ヵ月程度で全ての手続きが完了します。

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。

お一人目が亡くなられた場合は、残されたパートナー、ご家族の方との協議によってサポートする手続きの範囲を決定します。 ※概ね6ヵ月程度で全ての手続きが完了します。実際の施行例

葬儀

葬儀の主宰(喪主)として、ご遺体の引き取りから葬儀の手配、参列者への供応などを執り行います。

※斎場に特別に許可を得て撮影しています。

納骨・散骨

ご希望の場所での散骨または納骨をおこないます。

遺品整理

清掃業者を利用し、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。現金や切手などが発見された場合は、遺産として回収・管理します。

↓

12.遺言の執行

↓

13.業務報告・報酬の受領

よくあるご質問

私は広島県在住です。吉村行政書士事務所がある東京から遠いのですが、契約を結ぶことは可能でしょうか?

- 原則として対応可能エリアは原則、当事務所から2時間圏内となっております。

どうしても物理的な距離の問題で、緊急時の駆けつけ対応に遅れが生じますし、その点はどうぞご了承ください。

私の住まいの近くに吉村さんの知り合いの専門家はいませんか?

- 各都道府県に知人がいるわけではないので、ご紹介は難しいですが、○○県行政書士会、○○県司法書士会のキーワードで検索していただくと、各都道府県の行政書士会、司法書士会のホームページが出てきます。 そちらにお問い合わせいただければ、お住まいのエリアにいる適任の専門家を紹介してもらえるかもしれません。当事務所は地方対応もしておりますが、お住まいの近くの方にもぜひ相談をしてみてください。

執行費用は吉村さんに直接預けなくてよいのですか?

- 執行費用を直接お預かりする場合、多額の現金が当事務所の管理下にあることによって、使い込み・横領などのリスクが生じます。 また、私がお客様より先に死亡してしまった場合、お預かりした執行費用をスムーズにお返しすることができなくなるというリスクも生じます。 執行費用をお返しするには、お客様と契約を結ぶたびに当方も返金手続きをおこなう代理人を定めておかなければいかなくなりますし、契約の内容も複雑になってしまいます。 以上のように、お客様にとって不利益となる問題があるため、執行費用の事前預かりはせず、お客様死亡後に、遺言書を利用し、正規の相続手続きの一環で銀行から払戻しを受けるというシステムを取っております。

生命保険を使って執行費用を用意することはできますか?

- 原則としてお引受けできません。 遺言書を利用して死亡保険金の受取人を私に変更することは可能ですが、保険金が確実に受取れない場合があること、会計上・税務上の問題があることが主な理由です。 執行費用は現金(銀行預金)にてご用意をお願いしております。

契約書は公正証書でなければいけないのですか?

- 公正証書は、公証役場という公的機関で、契約書・遺言書などの私的(プライベート)な書類を公文書として作成するものです。 公的機関が関与し、本人の意思確認、原本の保管などがなされることで、社会的な信頼が大きなものとなっています。 死後事務委任契約や遺言が効力を発揮する場面では、お客様は亡くなられており契約意思の確認をすることができませんが、公正証書であれば「確かに本人の意思により契約(遺言)がされた」という公的認証があるため、銀行や各手続きの対応もスムーズに進みます。 特に遺言書を公正証書で作成している場合、預金の払戻しを死亡から2週間程度でおこなうことが可能なため、執行費用の受領をスムーズにおこなうことができます。 死後事務委任契約においても、葬儀や遺骨の取扱いの希望といったデリケートな内容を含みますので、「確かに本人が依頼した内容である」という証明を残しておくことが、ご遺族とのトラブル防止のために重要な要素になってきます。 公正証書作成には公証役場に支払う手数料が必要になりますが、スムーズに契約を実行するために必要な経費としてご理解ください。

植物状態など回復の見込みのない病気になったとき、延命治療をしてほしくないのですが。

- この契約では家族に代わって医療行為の同意などをおこなうことはできませんが、その代わりに、尊厳死宣言書という書面を作っておくことで、あなたが意思表示ができなくなった場合でも、あなたの想いを医師に伝えることができます。 尊厳死宣言書の内容には法的な拘束力はありませんが、患者の自己決定権の尊重という観点から、ほとんどの医療機関で尊厳死が許容されているようです。 尊厳死宣言書は公正証書で作成することができますので、暮らし丸ごとサポートの契約書・遺言書を作成する際、同時に作成しておくのがおススメです。 ※公証役場で尊厳死宣言書のひな形が用意されていますので、原則としてそれに沿って作成をします。尊厳死宣言書を作成する場合、当事務所の報酬は加算されません。尊厳死宣言書の作成費用(公証役場の手数料)は1万5千円程度です。 尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック

自分の希望通りに葬儀や埋葬をしたいのですが、家族からクレームが入ることはありませんか?

- 法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。 また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。 もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。

私が亡くなったことを他の親族に報告しないでもらえますか?

- 法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。 報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。 「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。

私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか?

- 通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。 そのような可能性がある場合は、「墓じまい」の手続きを検討されることをおすすめします。 墓じまいとは、 1.お墓に眠っている遺骨を取り出し 2.墓石の撤去作業をおこない 3.遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する などの手続きのことをいいます。 合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。 墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。 いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。

私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?

- 法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。 献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。 もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。

初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!!

最後までこのページをご覧いただきありがとうございます。 吉村行政書士事務所の「暮らし丸ごとサービス」で、あなたの不安や悩みを解消し、明るく生活していくためのサポートをさせてください。 「こんな場合はどうなの?」「こういったことにも対応してほしい」など、ご質問、ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。お電話でのお問い合わせは こちらから 9時から18時まで受付中

気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

メールでのお問い合わせは こちらから 年中無休 24時間受付中